Due alberi

Un racconto in tempo di quarantena.

(Antonella Nathansohn)

Dice il mio amico Eskol che in Italia, dopo uno stretto dedalo di vie, s’incontra sempre una piazza dove è possibile respirare a pieni polmoni. In realtà Eskol non è proprio un mio amico, anzi non lo conosco affatto, ma tutti gli scrittori che leggi con piacere che cioè t’intrattengono ore e ore con storie di vita e fantasie e passioni condivise, ecco, per me, sono amici, anzi grandissimi amici.

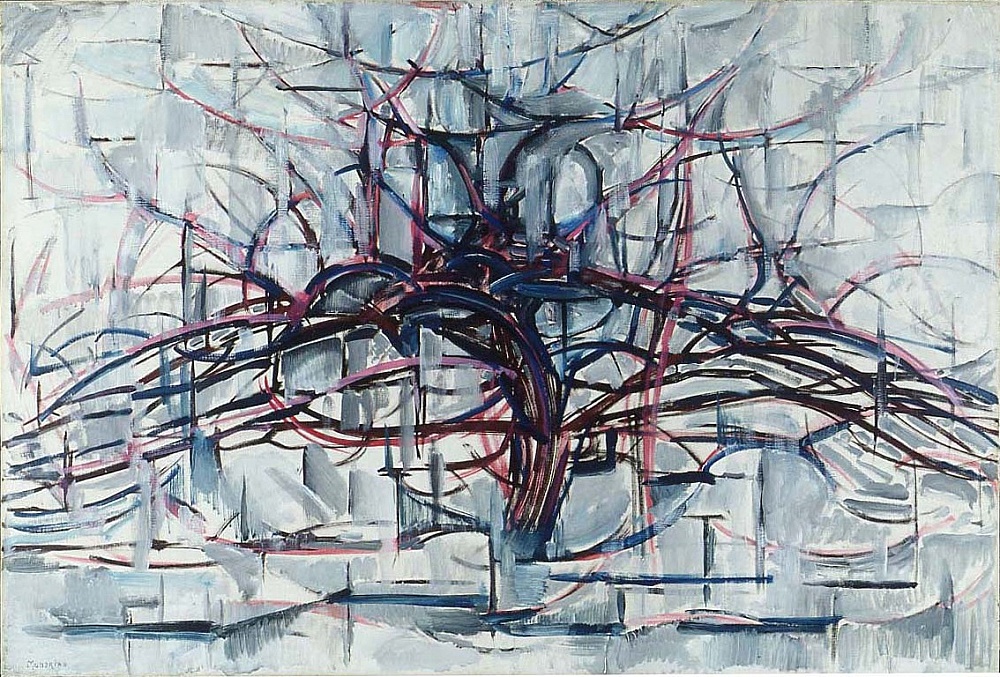

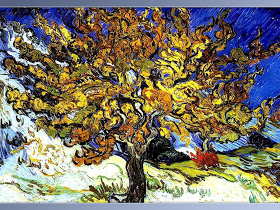

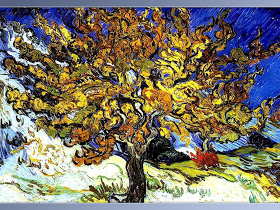

Oggi ci sono poche vie da percorrere, dato che siamo tutti chiusi in casa con la paura del Coronavirus, ma l’immagine di Eskol mi tiene compagnia perché verso le dieci e un quarto o giù di lì, mi è scesa un po’ di tristezza. Stavo guardando due alberi dalla finestra. Uno tutto spoglio e bianco, secco, imponente eppure indifeso, parrebbe, rispetto all’altro che gli sta vicino. L’altro infatti è cespuglioso e chiacchierino con tutti quei rametti che lo abbracciano nell’aria. Sembrano due alberi uguali, forse uno più bello dell’altro, ma se li guardi bene, una differenza c’è. Chissà quanti mesi, ho pensato, ha impiegato a farsi crescere addosso tutti quei rami, l’alberino cespuglioso.

Alle 10:20 mi sono accorta che però il grande albero bianco e pelato s’impone di più all’attenzione e mi è scesa la tristezza. Mi pareva talmente orgoglioso delle sue nudità, delle sue sfumature di colore sia pure così monotone, da non accorgersi neppure dell’albero accanto.

Sicuramente è più alto, qualcuno potrebbe riconoscergli più stile, dritto, pelato, coi rami tesi verso il cielo come i binari del tram sepolti sotto le sue radici . Una volta infatti nella strada qui sotto passavano i tram, ma ora hanno cambiato percorso. Forse quest’albero così allampanato, si ricorda anche di quando ai suoi piedi c’erano gli orti e i pensionati in bicicletta venivano a raccogliere i pomodori. Allora tutti gli alberi avevano sottili relazioni con gli alberi vicini, consolidavano il terreno con mutuo vantaggio, cosa che oggi non esiste più. Forse per questo lui mi appare fragile e indifeso.

Da un momento all’altro la gente di città si radica e sradica, e potrebbero finire trapiantati in altri quartieri. Finire in un viale anonimo o in un giardino sconosciuto. L’alberello cespuglioso infatti trema ad ogni colpo di vento, anche se sembra in generale più contento, non sappiamo come andrà a finire. Oggi sono davvero drammatica, forse perché piove e non si può uscire di casa, le tv rimbombano tra le pareti con i loro notiziari tragici di morti e ammalati, cerco spazio tra i rami per domandare luce al cielo.

L’alberello cespuglioso sovrasta i miei pensieri sembra voler giocare con la mia memoria per farmi tornare viva e piena di ricordi. Ti rammenti quell’inverno in cui eri bambina e io ero solo un cespuglio e nevicò talmente tanto che non si usciva di casa?

L’alberello cespuglioso sovrasta i miei pensieri sembra voler giocare con la mia memoria per farmi tornare viva e piena di ricordi. Ti rammenti quell’inverno in cui eri bambina e io ero solo un cespuglio e nevicò talmente tanto che non si usciva di casa?

Mi ricordo bene, penso, anche allora la via era vuota e sebbene ci fossero ancora i binari del tram che ora sono sotterrati, non si udiva un rumore e non c’era nessuno in giro. Le ombre del tempo passato s’immergono nello spazio circostante e un piccolo sorriso mi illumina il viso. Parole più dolci e ambite sembrano cadere dall’aria e disegno segni nel cielo fino a catturare l’attenzione di un corvo che improvvisamente ha rotto la scena e s’è posato sul grande albero bianco che è sempre di fronte.

Sono le 12:10 del mattino e la tristezza s’è acquattata, stesa per terra, come fosse coperta da quell’antica neve.

Quand’ero bambina, e non stavo bene tanto da non riuscire a leggere o ad ascoltare la radio, passavo le ore a parlare con gli alberi. Cercavo di indovinare cosa nascondessero tra le foglie, cosa si raccontassero i rami tra i rami. Dove trovavano la capacità di sorridere tra i riflessi di luce e le sfumature del colore? Cosa raccontavano le foglie di sopra a quelle di sotto? Non sono mai riuscita a darmi risposte vere e per questo guarivo e sono assolutamente sicura che loro mi abbiano aiutato.

Ora però è leggermente diverso, sono immersa in una convalescenza interminabile, la paura del virus è tangibile e drammatica, e intorno la vita sembra essersi davvero fermata.

Oggi ci sono poche vie da percorrere, dato che siamo tutti chiusi in casa con la paura del Coronavirus, ma l’immagine di Eskol mi tiene compagnia perché verso le dieci e un quarto o giù di lì, mi è scesa un po’ di tristezza. Stavo guardando due alberi dalla finestra. Uno tutto spoglio e bianco, secco, imponente eppure indifeso, parrebbe, rispetto all’altro che gli sta vicino. L’altro infatti è cespuglioso e chiacchierino con tutti quei rametti che lo abbracciano nell’aria. Sembrano due alberi uguali, forse uno più bello dell’altro, ma se li guardi bene, una differenza c’è. Chissà quanti mesi, ho pensato, ha impiegato a farsi crescere addosso tutti quei rami, l’alberino cespuglioso.

Alle 10:20 mi sono accorta che però il grande albero bianco e pelato s’impone di più all’attenzione e mi è scesa la tristezza. Mi pareva talmente orgoglioso delle sue nudità, delle sue sfumature di colore sia pure così monotone, da non accorgersi neppure dell’albero accanto.

Sicuramente è più alto, qualcuno potrebbe riconoscergli più stile, dritto, pelato, coi rami tesi verso il cielo come i binari del tram sepolti sotto le sue radici . Una volta infatti nella strada qui sotto passavano i tram, ma ora hanno cambiato percorso. Forse quest’albero così allampanato, si ricorda anche di quando ai suoi piedi c’erano gli orti e i pensionati in bicicletta venivano a raccogliere i pomodori. Allora tutti gli alberi avevano sottili relazioni con gli alberi vicini, consolidavano il terreno con mutuo vantaggio, cosa che oggi non esiste più. Forse per questo lui mi appare fragile e indifeso.

Da un momento all’altro la gente di città si radica e sradica, e potrebbero finire trapiantati in altri quartieri. Finire in un viale anonimo o in un giardino sconosciuto. L’alberello cespuglioso infatti trema ad ogni colpo di vento, anche se sembra in generale più contento, non sappiamo come andrà a finire. Oggi sono davvero drammatica, forse perché piove e non si può uscire di casa, le tv rimbombano tra le pareti con i loro notiziari tragici di morti e ammalati, cerco spazio tra i rami per domandare luce al cielo.

L’alberello cespuglioso sovrasta i miei pensieri sembra voler giocare con la mia memoria per farmi tornare viva e piena di ricordi. Ti rammenti quell’inverno in cui eri bambina e io ero solo un cespuglio e nevicò talmente tanto che non si usciva di casa?

L’alberello cespuglioso sovrasta i miei pensieri sembra voler giocare con la mia memoria per farmi tornare viva e piena di ricordi. Ti rammenti quell’inverno in cui eri bambina e io ero solo un cespuglio e nevicò talmente tanto che non si usciva di casa?Mi ricordo bene, penso, anche allora la via era vuota e sebbene ci fossero ancora i binari del tram che ora sono sotterrati, non si udiva un rumore e non c’era nessuno in giro. Le ombre del tempo passato s’immergono nello spazio circostante e un piccolo sorriso mi illumina il viso. Parole più dolci e ambite sembrano cadere dall’aria e disegno segni nel cielo fino a catturare l’attenzione di un corvo che improvvisamente ha rotto la scena e s’è posato sul grande albero bianco che è sempre di fronte.

Sono le 12:10 del mattino e la tristezza s’è acquattata, stesa per terra, come fosse coperta da quell’antica neve.

Quand’ero bambina, e non stavo bene tanto da non riuscire a leggere o ad ascoltare la radio, passavo le ore a parlare con gli alberi. Cercavo di indovinare cosa nascondessero tra le foglie, cosa si raccontassero i rami tra i rami. Dove trovavano la capacità di sorridere tra i riflessi di luce e le sfumature del colore? Cosa raccontavano le foglie di sopra a quelle di sotto? Non sono mai riuscita a darmi risposte vere e per questo guarivo e sono assolutamente sicura che loro mi abbiano aiutato.

Ora però è leggermente diverso, sono immersa in una convalescenza interminabile, la paura del virus è tangibile e drammatica, e intorno la vita sembra essersi davvero fermata.

Ci sono pattuglie di polizia che ogni tanto sorvegliano la strada affinché nessuno esca. Si può uscire solo per fare la spesa.

Non ci sono quasi più posti negli ospedali. La gente si ammala a grappoli. Muore a grappoli, combattendo il virus invisibile.

Tu sei una donna forte e coraggiosa, canticchia il corvo posato sul ramo dell’albero bianco, sicuramente andrà tutto bene. Cerco immaginariamente la via per la piazza che mi ha indicato l’amico Eskol. Levo il mio sguardo dagli alberi. Sono le dieci di sera del 34esimo giorno di quarantena e il mondo malato si è coperto di una maschera nera che non lascia presagire nulla di buono.

Cammino sola nella notte senza luna, verso una piazza immaginaria, abbandonando le sagome degli alberi, tra tetti e sentieri e stradine, chiudo gli occhi e mi vedo poi sdraiata in montagna, a respirare a pieni polmoni, su una radura ricoperta d’erica selvatica. Mi sento sola con il mondo e il mondo è soltanto mio. Parlo a lungo con l’immagine delle persone che mi sono più care, il cui ricordo si fa ora più vivo. Sento che parlo con loro in un modo speciale; con parole più pure, con sentimenti istintivi, dico e penso cose che non mi sarebbe mai venuto di dire nella vita di tutti i giorni, nella vita di prima dell’emergenza, ma sono le undici e quindici, e un sonno pesante cala a ricoprire il mio sogno.

Cammino sola nella notte senza luna, verso una piazza immaginaria, abbandonando le sagome degli alberi, tra tetti e sentieri e stradine, chiudo gli occhi e mi vedo poi sdraiata in montagna, a respirare a pieni polmoni, su una radura ricoperta d’erica selvatica. Mi sento sola con il mondo e il mondo è soltanto mio. Parlo a lungo con l’immagine delle persone che mi sono più care, il cui ricordo si fa ora più vivo. Sento che parlo con loro in un modo speciale; con parole più pure, con sentimenti istintivi, dico e penso cose che non mi sarebbe mai venuto di dire nella vita di tutti i giorni, nella vita di prima dell’emergenza, ma sono le undici e quindici, e un sonno pesante cala a ricoprire il mio sogno.

Il 35esimo giorno di quarantena si apre con il consueto saluto agli alberi. Nella loro pacata immobilità sembrano ignorare la mia presenza. Vedo i rametti dell’albero cespuglioso intrecciarsi nell’aria colpiti da zufoli di corrente. Potrebbe parlare in mio favore, lui che è al corrente di tutto, all’albero bianco che invece mi scruta con gelido rimprovero. L’albero cespuglioso che è stato testimone della mia passeggiata notturna, che magari è meglio informato di me su cosa sta succedendo qui intorno, di come si uscirà da questa disgrazia.

Invece incurante di tutto si stropiccia al sole con i rametti luccicanti carichi di tenere gemme.

L’albero bianco, splende nel vuoto, spelato, con chiazze chiare che si allargano qui e là sul robusto tronco. Nella sua altezzosa distanza mi restituisce silenzio per silenzio. Coraggio, sembra dire, perché stavi al buio? Hai forse bisogno qualcosa da qua fuori? Quanto tempo si potrà resistere qui dentro, gli chiedo, con il solo desiderio di star bene. Vorrei fare qualcosa di bello, di buono, qualcosa che dia luce anche a te altezzoso albero bianco. Creare un momento di luce, con tanto sentimento , in cui le persone possano leggere una grande passione per la natura, per la vita, a cui tu ora sembri così indifferente e che invece a noi umani sfugge giorno per giorno e ogni giorno un pochino di più. E credi che con questo sarai felice?, ribatte l’albero pelato. Credi che potrai godere se gli altri soffrono e tu non avrai fatto nulla per migliorare le loro condizioni e i loro pensieri?

C’era tanto silenzio, i due alberi si scrutavano e io guardavo gli alberi, ma tutto spariva nel silenzio.

Erano le 16:56 del 35esimo giorno di quarantena.

Alle 17:58 accadde una cosa stranissima. I miei muscoli cominciarono a rattrappirsi, poi a non rispondere più ai comandi. In breve tempo rimasi immobile, come pietrificata davanti alla finestra. Nello stesso tempo vidi accadere una cosa straordinaria. Tra scricchiolii, cigolii e altri rumori, gli alberi di fronte cominciarono a muoversi. L’albero bianco si stiracchiò e allungò i suoi rami, sollevando con grazia le radici dal terreno. L’albero cespuglioso balzellò tra un sasso e una zolla, avvicinandosi all’albero bianco. Esitanti, si strinsero tra loro in un abbraccio lunghissimo e quasi commovente. L’albero cespuglioso si destreggiò a saltelli lungo il perimetro del giardino e improvvisò una piroetta nell’aria facendo brillare tutte le microscopiche foglioline che affollavano i suoi rami. Avvitandosi come un mulinello si librò nell’aria, seguito dall’albero bianco che invece aveva steso i suoi rami come un uccello predatore in bilico sulla corrente.

Completamente paralizzata e ammutolita da quel che mi capitava di vedere, seguii le loro evoluzioni in preda alla meraviglia. Anche le zolle del prato si animarono. Gli steli d’erba si sciolsero in una danza armoniosa, incrociandosi e librandosi da una parte all’altra del giardino.

Completamente paralizzata e ammutolita da quel che mi capitava di vedere, seguii le loro evoluzioni in preda alla meraviglia. Anche le zolle del prato si animarono. Gli steli d’erba si sciolsero in una danza armoniosa, incrociandosi e librandosi da una parte all’altra del giardino.

L’intero mondo vegetale era in movimento e lungo le strade adiacenti un incredibile stormo di alberi volteggiava e si abbracciava tra le vie deserte, cercando una piazza dove recarsi. Le porte e le finestre della mia casa e di quelle vicine sbattevano contro gli infissi in preda alle correnti d’aria sollevate da tutto quel turbinio di rami e di foglie.

Una festa, pensai, un’incredibile festa di liberazione. Disperata tentavo di sollevare un dito o un sopracciglio, ma sentii solo una lacrima scivolare lentamente sul mio viso cercando di convincermi che ero ancora viva. Non sono un eroe, pensai, saprò resistere alla furia degli eventi?

Le lacrime si asciugarono in fretta e perfino lo stupore mi abbandonò mentre sentii farsi largo nel mio animo un grandissimo senso di diffidenza. Impaurita dall’incomprensibilità degli eventi non riuscii ad opporre resistenza all’avvicinarsi dell’alberello cespuglioso. Mi cinse in un morbido abbraccio, poi a piccoli passi che scrocchiavano nel silenzio, l’alberello mi condusse con sé all’orto botanico dove mi accorsi che avrebbe voluto pucciare le sue radici nel laghetto. Forse stremate da tutto quel movimento anche altre specie vegetali l’avevano preceduto e il mio alberello fu costretto a desistere. Intravidi penzolare tra i rami di un olmo del quartiere la mia amica P. e suo figlio Gabriele, anche loro paralizzati e impauriti dalla forzata immobilità. Più avanti mentre l’alberello si dirigeva in direzione del Lambro, incontrammo anche mia figlia Chiara e Francesco, rigidi tra i rami di un platano che conduceva un corteo di platani da viale Romagna alla mèta comune.

Le lacrime si asciugarono in fretta e perfino lo stupore mi abbandonò mentre sentii farsi largo nel mio animo un grandissimo senso di diffidenza. Impaurita dall’incomprensibilità degli eventi non riuscii ad opporre resistenza all’avvicinarsi dell’alberello cespuglioso. Mi cinse in un morbido abbraccio, poi a piccoli passi che scrocchiavano nel silenzio, l’alberello mi condusse con sé all’orto botanico dove mi accorsi che avrebbe voluto pucciare le sue radici nel laghetto. Forse stremate da tutto quel movimento anche altre specie vegetali l’avevano preceduto e il mio alberello fu costretto a desistere. Intravidi penzolare tra i rami di un olmo del quartiere la mia amica P. e suo figlio Gabriele, anche loro paralizzati e impauriti dalla forzata immobilità. Più avanti mentre l’alberello si dirigeva in direzione del Lambro, incontrammo anche mia figlia Chiara e Francesco, rigidi tra i rami di un platano che conduceva un corteo di platani da viale Romagna alla mèta comune.

Passammo innanzi a via Feltre dove la stessa paralisi era toccata ad altri amici ed infine giungemmo sulle rive del Lambro dove intravidi gli abitanti di Cascina Biblioteca penzolare tra le foglie di frassini che sembravano sprizzare schegge di gioia intorno a sé in preda ad una danza sfrenata e gioiosa.

intravidi gli abitanti di Cascina Biblioteca penzolare tra le foglie di frassini che sembravano sprizzare schegge di gioia intorno a sé in preda ad una danza sfrenata e gioiosa.

All’imbrunire baci fluviali accarezzarono le radici degli alberi esausti a mollo nel fiume. Baci orbitanti in congiunzione di Giove, che piano piano aveva fatto la sua comparsa nel cielo, nell’ombra che stava calando sul mondo.

Erano le 20:17 del 36esimo giorno di quarantena. Le sigle dei telegiornali diffondevano nei cortili vuoti meccaniche notizie sulla pandemia globale. Il sole appassiva lentamente. Dopo l’eco dei notiziari tornò il silenzio. Lo spazio che ricordavo immenso può diventare infinitamente piccolo: ero una dei tanti esseri umani appesi senza mobilità a un albero, ma in che percorso ero e dove sarei stata, dondolando nel vuoto da lì all'alba. Il cielo era grigio e il grigio divenne presto nero.

Tu sei una donna forte e coraggiosa, canticchia il corvo posato sul ramo dell’albero bianco, sicuramente andrà tutto bene. Cerco immaginariamente la via per la piazza che mi ha indicato l’amico Eskol. Levo il mio sguardo dagli alberi. Sono le dieci di sera del 34esimo giorno di quarantena e il mondo malato si è coperto di una maschera nera che non lascia presagire nulla di buono.

Cammino sola nella notte senza luna, verso una piazza immaginaria, abbandonando le sagome degli alberi, tra tetti e sentieri e stradine, chiudo gli occhi e mi vedo poi sdraiata in montagna, a respirare a pieni polmoni, su una radura ricoperta d’erica selvatica. Mi sento sola con il mondo e il mondo è soltanto mio. Parlo a lungo con l’immagine delle persone che mi sono più care, il cui ricordo si fa ora più vivo. Sento che parlo con loro in un modo speciale; con parole più pure, con sentimenti istintivi, dico e penso cose che non mi sarebbe mai venuto di dire nella vita di tutti i giorni, nella vita di prima dell’emergenza, ma sono le undici e quindici, e un sonno pesante cala a ricoprire il mio sogno.

Cammino sola nella notte senza luna, verso una piazza immaginaria, abbandonando le sagome degli alberi, tra tetti e sentieri e stradine, chiudo gli occhi e mi vedo poi sdraiata in montagna, a respirare a pieni polmoni, su una radura ricoperta d’erica selvatica. Mi sento sola con il mondo e il mondo è soltanto mio. Parlo a lungo con l’immagine delle persone che mi sono più care, il cui ricordo si fa ora più vivo. Sento che parlo con loro in un modo speciale; con parole più pure, con sentimenti istintivi, dico e penso cose che non mi sarebbe mai venuto di dire nella vita di tutti i giorni, nella vita di prima dell’emergenza, ma sono le undici e quindici, e un sonno pesante cala a ricoprire il mio sogno.Il 35esimo giorno di quarantena si apre con il consueto saluto agli alberi. Nella loro pacata immobilità sembrano ignorare la mia presenza. Vedo i rametti dell’albero cespuglioso intrecciarsi nell’aria colpiti da zufoli di corrente. Potrebbe parlare in mio favore, lui che è al corrente di tutto, all’albero bianco che invece mi scruta con gelido rimprovero. L’albero cespuglioso che è stato testimone della mia passeggiata notturna, che magari è meglio informato di me su cosa sta succedendo qui intorno, di come si uscirà da questa disgrazia.

Invece incurante di tutto si stropiccia al sole con i rametti luccicanti carichi di tenere gemme.

L’albero bianco, splende nel vuoto, spelato, con chiazze chiare che si allargano qui e là sul robusto tronco. Nella sua altezzosa distanza mi restituisce silenzio per silenzio. Coraggio, sembra dire, perché stavi al buio? Hai forse bisogno qualcosa da qua fuori? Quanto tempo si potrà resistere qui dentro, gli chiedo, con il solo desiderio di star bene. Vorrei fare qualcosa di bello, di buono, qualcosa che dia luce anche a te altezzoso albero bianco. Creare un momento di luce, con tanto sentimento , in cui le persone possano leggere una grande passione per la natura, per la vita, a cui tu ora sembri così indifferente e che invece a noi umani sfugge giorno per giorno e ogni giorno un pochino di più. E credi che con questo sarai felice?, ribatte l’albero pelato. Credi che potrai godere se gli altri soffrono e tu non avrai fatto nulla per migliorare le loro condizioni e i loro pensieri?

C’era tanto silenzio, i due alberi si scrutavano e io guardavo gli alberi, ma tutto spariva nel silenzio.

Erano le 16:56 del 35esimo giorno di quarantena.

Alle 17:58 accadde una cosa stranissima. I miei muscoli cominciarono a rattrappirsi, poi a non rispondere più ai comandi. In breve tempo rimasi immobile, come pietrificata davanti alla finestra. Nello stesso tempo vidi accadere una cosa straordinaria. Tra scricchiolii, cigolii e altri rumori, gli alberi di fronte cominciarono a muoversi. L’albero bianco si stiracchiò e allungò i suoi rami, sollevando con grazia le radici dal terreno. L’albero cespuglioso balzellò tra un sasso e una zolla, avvicinandosi all’albero bianco. Esitanti, si strinsero tra loro in un abbraccio lunghissimo e quasi commovente. L’albero cespuglioso si destreggiò a saltelli lungo il perimetro del giardino e improvvisò una piroetta nell’aria facendo brillare tutte le microscopiche foglioline che affollavano i suoi rami. Avvitandosi come un mulinello si librò nell’aria, seguito dall’albero bianco che invece aveva steso i suoi rami come un uccello predatore in bilico sulla corrente.

Completamente paralizzata e ammutolita da quel che mi capitava di vedere, seguii le loro evoluzioni in preda alla meraviglia. Anche le zolle del prato si animarono. Gli steli d’erba si sciolsero in una danza armoniosa, incrociandosi e librandosi da una parte all’altra del giardino.

Completamente paralizzata e ammutolita da quel che mi capitava di vedere, seguii le loro evoluzioni in preda alla meraviglia. Anche le zolle del prato si animarono. Gli steli d’erba si sciolsero in una danza armoniosa, incrociandosi e librandosi da una parte all’altra del giardino. L’intero mondo vegetale era in movimento e lungo le strade adiacenti un incredibile stormo di alberi volteggiava e si abbracciava tra le vie deserte, cercando una piazza dove recarsi. Le porte e le finestre della mia casa e di quelle vicine sbattevano contro gli infissi in preda alle correnti d’aria sollevate da tutto quel turbinio di rami e di foglie.

Una festa, pensai, un’incredibile festa di liberazione. Disperata tentavo di sollevare un dito o un sopracciglio, ma sentii solo una lacrima scivolare lentamente sul mio viso cercando di convincermi che ero ancora viva. Non sono un eroe, pensai, saprò resistere alla furia degli eventi?

Le lacrime si asciugarono in fretta e perfino lo stupore mi abbandonò mentre sentii farsi largo nel mio animo un grandissimo senso di diffidenza. Impaurita dall’incomprensibilità degli eventi non riuscii ad opporre resistenza all’avvicinarsi dell’alberello cespuglioso. Mi cinse in un morbido abbraccio, poi a piccoli passi che scrocchiavano nel silenzio, l’alberello mi condusse con sé all’orto botanico dove mi accorsi che avrebbe voluto pucciare le sue radici nel laghetto. Forse stremate da tutto quel movimento anche altre specie vegetali l’avevano preceduto e il mio alberello fu costretto a desistere. Intravidi penzolare tra i rami di un olmo del quartiere la mia amica P. e suo figlio Gabriele, anche loro paralizzati e impauriti dalla forzata immobilità. Più avanti mentre l’alberello si dirigeva in direzione del Lambro, incontrammo anche mia figlia Chiara e Francesco, rigidi tra i rami di un platano che conduceva un corteo di platani da viale Romagna alla mèta comune.

Le lacrime si asciugarono in fretta e perfino lo stupore mi abbandonò mentre sentii farsi largo nel mio animo un grandissimo senso di diffidenza. Impaurita dall’incomprensibilità degli eventi non riuscii ad opporre resistenza all’avvicinarsi dell’alberello cespuglioso. Mi cinse in un morbido abbraccio, poi a piccoli passi che scrocchiavano nel silenzio, l’alberello mi condusse con sé all’orto botanico dove mi accorsi che avrebbe voluto pucciare le sue radici nel laghetto. Forse stremate da tutto quel movimento anche altre specie vegetali l’avevano preceduto e il mio alberello fu costretto a desistere. Intravidi penzolare tra i rami di un olmo del quartiere la mia amica P. e suo figlio Gabriele, anche loro paralizzati e impauriti dalla forzata immobilità. Più avanti mentre l’alberello si dirigeva in direzione del Lambro, incontrammo anche mia figlia Chiara e Francesco, rigidi tra i rami di un platano che conduceva un corteo di platani da viale Romagna alla mèta comune.Passammo innanzi a via Feltre dove la stessa paralisi era toccata ad altri amici ed infine giungemmo sulle rive del Lambro dove

intravidi gli abitanti di Cascina Biblioteca penzolare tra le foglie di frassini che sembravano sprizzare schegge di gioia intorno a sé in preda ad una danza sfrenata e gioiosa.

intravidi gli abitanti di Cascina Biblioteca penzolare tra le foglie di frassini che sembravano sprizzare schegge di gioia intorno a sé in preda ad una danza sfrenata e gioiosa.All’imbrunire baci fluviali accarezzarono le radici degli alberi esausti a mollo nel fiume. Baci orbitanti in congiunzione di Giove, che piano piano aveva fatto la sua comparsa nel cielo, nell’ombra che stava calando sul mondo.

Erano le 20:17 del 36esimo giorno di quarantena. Le sigle dei telegiornali diffondevano nei cortili vuoti meccaniche notizie sulla pandemia globale. Il sole appassiva lentamente. Dopo l’eco dei notiziari tornò il silenzio. Lo spazio che ricordavo immenso può diventare infinitamente piccolo: ero una dei tanti esseri umani appesi senza mobilità a un albero, ma in che percorso ero e dove sarei stata, dondolando nel vuoto da lì all'alba. Il cielo era grigio e il grigio divenne presto nero.

Ero tra le braccia dell’alberello cespuglioso che sembrava non accorgersi che il cielo si stava spezzando. Lampi lontani squarciavano il nero, mentre folate di vento sempre più forti scompigliavano i rami degli alberi vicini. A un tratto tutto divenne un sussulto e un rigirarsi di foglie e di venti. Alcuni alberi scapparono, altri s’affollarono vicini come se la foresta che stavano creando potesse proteggerli dagli accadimenti. Non distinguevo più la terra dal cielo. Ero avvolta da un intrico di rami fittissimo, tra cui ogni tanto irrompeva il bagliore di un fulmine.

Alcuni vegetali colpiti s’accasciavano al suolo; altri, come l’alberello cespuglioso, tremavano, forse di freddo o di paura. Da umana, non ero in grado di capire le sensazioni dei vegetali. Poi tutti cominciarono ad infradiciarsi della pioggia battente, che scendeva a cateratte dal cielo. In mezzo al frastuono, improvvisamente sentii un rumore familiare, uno scricchiolio di rami e radici vicino a me.

Mi si parò innanzi l’albero bianco e per la prima volta notai la forza puntuta delle sue radici che premevano il terreno. I suoi rami si tendevano verso l’alberello cespuglioso e pareva volessero aggrapparsi alla sua chioma verde per trascinarlo fuori, lontano da quella foresta popolata di alberi accatastati e tremanti. L’alberello opponeva resistenza, non voleva separarsi da quella comunità protettiva per quanto improvvisata. Si ritraeva dal grande albero bianco e al contempo s’aggrappava agli alberi vicini come se s’immaginasse un destino, una vera svolta alla sua vita. Forse un cammino che proseguirà e che condurrà lui e gli altri a formare una vera foresta. La piazza per lui era quella terra di speranza, dove sarebbero brillati gli ideali del mondo vegetale.

Mi si parò innanzi l’albero bianco e per la prima volta notai la forza puntuta delle sue radici che premevano il terreno. I suoi rami si tendevano verso l’alberello cespuglioso e pareva volessero aggrapparsi alla sua chioma verde per trascinarlo fuori, lontano da quella foresta popolata di alberi accatastati e tremanti. L’alberello opponeva resistenza, non voleva separarsi da quella comunità protettiva per quanto improvvisata. Si ritraeva dal grande albero bianco e al contempo s’aggrappava agli alberi vicini come se s’immaginasse un destino, una vera svolta alla sua vita. Forse un cammino che proseguirà e che condurrà lui e gli altri a formare una vera foresta. La piazza per lui era quella terra di speranza, dove sarebbero brillati gli ideali del mondo vegetale.

Sembrava dire all'albero bianco: sono tuo fratello e ho volato con te. Tu sei l'unico che mi sia stato vicino finora, il solo di cui abbia sentito ad oggi la presenza, ci incontreremo ancora in piazza se verrai, oppure in sogno, addio! In quel momento non importa dove, non importa che le sue radici non lo reggano, vuole immergersi in una realtà nuova, sconosciuta, in un mondo dove il verde tenero delle sue gemme segnali una speranza per tutti. Io che ero stata prima ghermita dal suo ramo, avvertii che adesso la sua presa si allentava e senza sforzo finii tra le braccia dell’albero bianco. Sentii che salutava l'alberello cespuglioso con pochi commossi movimenti che pareva affermassero: io sono la Memoria e so molto degli accadimenti del tempo, ma non so più dove sia la piazza, conosco solo le strade tortuose che ho percorso e ora sono stanco per trovare la piazza che cerchi.

Piano piano muovendosi sulle sue radici scricchiolanti, mi portò fuori dalla ressa degli alberi affollatisi lungo il Lambro. Prendemmo la strada dove lentamente avanzava una fila di camion diretta al cimitero di Lambrate. Trasportavano le bare dei morti per il virus e il mio cuore in quel momento divenne il luogo più martoriato dell’intero quartiere.

ressa degli alberi affollatisi lungo il Lambro. Prendemmo la strada dove lentamente avanzava una fila di camion diretta al cimitero di Lambrate. Trasportavano le bare dei morti per il virus e il mio cuore in quel momento divenne il luogo più martoriato dell’intero quartiere.

Passo dopo passo, l’albero bianco ripercorse le strade dell’andata. Camminava come se le riconoscesse e io ero di nuovo a immaginare il mio destino non meno ignara del tenero alberello cespuglioso. Chissà perché l’albero bianco mi conduceva via, fuggiva invece di rimanere. Ci si rivolge sempre all’altrove pensai, soprattutto nelle avversità. La strada si incuneava tra le sue radici.

Cercava il luogo dove tornare e non esserci. Era come sentirsi insieme persi lungo una strada comune. Chilometri di fatiche per sfiorare orizzonti compatibili. Non mi stupii di tornare a casa. Le sue radici si chiusero infine nei solchi lasciati il giorno prima. Tornò al suo posto nel giardino davanti a casa e mi posò gentilmente oltre la mia finestra. Mi posò con una carezza. Mi immaginai in futuro a colmare il vuoto della sua solitudine in giardino. Mi immaginai a reinventare una strada o una piazza che fosse nuova e compatibile con la sofferenza di questi giorni.

Il giardino è verde. Timidi fiori stanno come interrogativi sospesi tra volti ignoti del futuro. Non è semplice tornare ignoti. Abbandonarsi a un semplice sguardo nel vuoto, immaginare gli altri. Ricordare che ci siamo.

Sono le 17:54 del 37esimo giorno di quarantena.

Alcuni vegetali colpiti s’accasciavano al suolo; altri, come l’alberello cespuglioso, tremavano, forse di freddo o di paura. Da umana, non ero in grado di capire le sensazioni dei vegetali. Poi tutti cominciarono ad infradiciarsi della pioggia battente, che scendeva a cateratte dal cielo. In mezzo al frastuono, improvvisamente sentii un rumore familiare, uno scricchiolio di rami e radici vicino a me.

Mi si parò innanzi l’albero bianco e per la prima volta notai la forza puntuta delle sue radici che premevano il terreno. I suoi rami si tendevano verso l’alberello cespuglioso e pareva volessero aggrapparsi alla sua chioma verde per trascinarlo fuori, lontano da quella foresta popolata di alberi accatastati e tremanti. L’alberello opponeva resistenza, non voleva separarsi da quella comunità protettiva per quanto improvvisata. Si ritraeva dal grande albero bianco e al contempo s’aggrappava agli alberi vicini come se s’immaginasse un destino, una vera svolta alla sua vita. Forse un cammino che proseguirà e che condurrà lui e gli altri a formare una vera foresta. La piazza per lui era quella terra di speranza, dove sarebbero brillati gli ideali del mondo vegetale.

Mi si parò innanzi l’albero bianco e per la prima volta notai la forza puntuta delle sue radici che premevano il terreno. I suoi rami si tendevano verso l’alberello cespuglioso e pareva volessero aggrapparsi alla sua chioma verde per trascinarlo fuori, lontano da quella foresta popolata di alberi accatastati e tremanti. L’alberello opponeva resistenza, non voleva separarsi da quella comunità protettiva per quanto improvvisata. Si ritraeva dal grande albero bianco e al contempo s’aggrappava agli alberi vicini come se s’immaginasse un destino, una vera svolta alla sua vita. Forse un cammino che proseguirà e che condurrà lui e gli altri a formare una vera foresta. La piazza per lui era quella terra di speranza, dove sarebbero brillati gli ideali del mondo vegetale. Sembrava dire all'albero bianco: sono tuo fratello e ho volato con te. Tu sei l'unico che mi sia stato vicino finora, il solo di cui abbia sentito ad oggi la presenza, ci incontreremo ancora in piazza se verrai, oppure in sogno, addio! In quel momento non importa dove, non importa che le sue radici non lo reggano, vuole immergersi in una realtà nuova, sconosciuta, in un mondo dove il verde tenero delle sue gemme segnali una speranza per tutti. Io che ero stata prima ghermita dal suo ramo, avvertii che adesso la sua presa si allentava e senza sforzo finii tra le braccia dell’albero bianco. Sentii che salutava l'alberello cespuglioso con pochi commossi movimenti che pareva affermassero: io sono la Memoria e so molto degli accadimenti del tempo, ma non so più dove sia la piazza, conosco solo le strade tortuose che ho percorso e ora sono stanco per trovare la piazza che cerchi.

Piano piano muovendosi sulle sue radici scricchiolanti, mi portò fuori dalla

ressa degli alberi affollatisi lungo il Lambro. Prendemmo la strada dove lentamente avanzava una fila di camion diretta al cimitero di Lambrate. Trasportavano le bare dei morti per il virus e il mio cuore in quel momento divenne il luogo più martoriato dell’intero quartiere.

ressa degli alberi affollatisi lungo il Lambro. Prendemmo la strada dove lentamente avanzava una fila di camion diretta al cimitero di Lambrate. Trasportavano le bare dei morti per il virus e il mio cuore in quel momento divenne il luogo più martoriato dell’intero quartiere.Passo dopo passo, l’albero bianco ripercorse le strade dell’andata. Camminava come se le riconoscesse e io ero di nuovo a immaginare il mio destino non meno ignara del tenero alberello cespuglioso. Chissà perché l’albero bianco mi conduceva via, fuggiva invece di rimanere. Ci si rivolge sempre all’altrove pensai, soprattutto nelle avversità. La strada si incuneava tra le sue radici.

Cercava il luogo dove tornare e non esserci. Era come sentirsi insieme persi lungo una strada comune. Chilometri di fatiche per sfiorare orizzonti compatibili. Non mi stupii di tornare a casa. Le sue radici si chiusero infine nei solchi lasciati il giorno prima. Tornò al suo posto nel giardino davanti a casa e mi posò gentilmente oltre la mia finestra. Mi posò con una carezza. Mi immaginai in futuro a colmare il vuoto della sua solitudine in giardino. Mi immaginai a reinventare una strada o una piazza che fosse nuova e compatibile con la sofferenza di questi giorni.

Il giardino è verde. Timidi fiori stanno come interrogativi sospesi tra volti ignoti del futuro. Non è semplice tornare ignoti. Abbandonarsi a un semplice sguardo nel vuoto, immaginare gli altri. Ricordare che ci siamo.

Sono le 17:54 del 37esimo giorno di quarantena.

Tags: